C’est une diatribe dont ont fini par se mêler les professionnels du « luxury marketing » et, depuis lors, nul n’y pige plus rien. Chacun ramène sa science et, surtout, tout le monde s’invente des définitions pour le moins douteuses qu’il importerait de tirer au clair.

Le luxe, luxus en latin, est décrit par les encyclopédies comme un « excès voluptuaire destiné à satisfaire l’ambition et la vanité personnelles, à afficher son statut social ». Qu’on le veuille ou non, le luxe, pour le dire à la manière de M. de la Palice, vit dans un milieu socialement distinct, accessible uniquement à ceux que l’on appelait naguère les happy few, qui, malgré les critiques suscitées en tout temps et en tout pays, ont toujours existé et existeront toujours. Cette catégorisation sociologique concerne aujourd’hui beaucoup de millionnaires favorisés par le progrès et le bien-être : les « few » sont ainsi devenus nombreux, innombrables !

Ce qui à coup sûr n’existe pas, c’est le « luxe démocratique » et sa sous-espèce, le « luxe populaire », qui prétend inclure tout et tout le monde : ultime fantasme - pour ne pas dire « baliverne » - du « luxury marketing » que nous évoquions ci-dessus.

Le luxe pour tout le monde est une contradiction dans les termes, une trouvaille pour donner au consommateur l’impression d’appartenir à cette élite des élus - idéalement cultivée et sophistiquée - que nous évoquions et ce, en lui faisant payer une facture salée pour des services, des objets, des « expériences », des « stories » qui n’ont pas grand-chose ou plutôt rien à voir avec le luxe.

En plus, on jumelle souvent au luxe un faux synonyme, un attribut générique d’« excellence », cette excellentia par laquelle les Latins désignaient le degré ultime de la perfection pour les personnes comme pour les choses. Or attention : l’excellentia désigne une compétence, pas un privilège. Comme le rappelle le sociologue Francesco Morace, elle définit un mérite, la capacité de faire mieux : un artisan, une industrie, une entreprise sont dits « excellents » quand ils produisent quelque chose de mieux fait que n’importe qui d’autre.

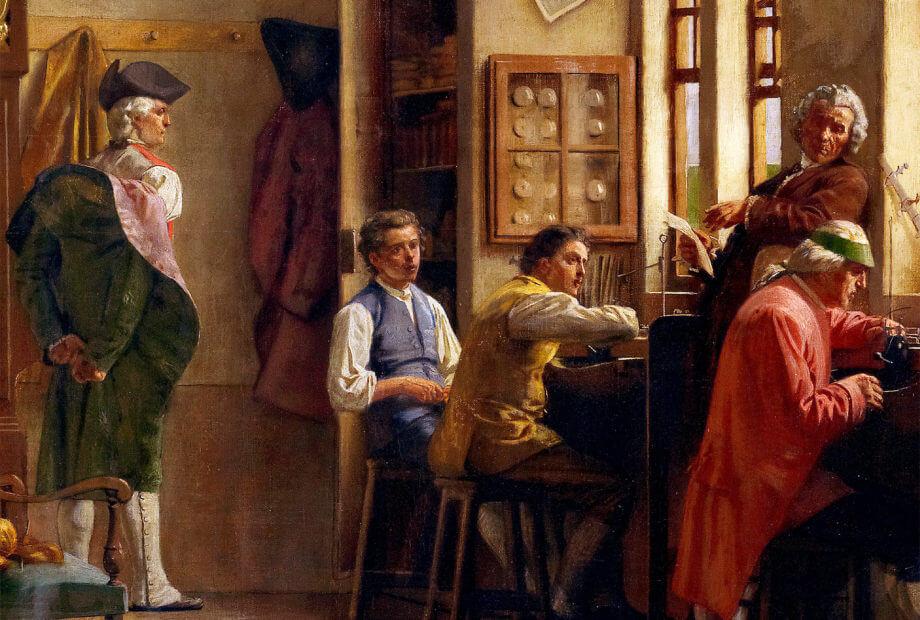

Or, ce savoir-faire d’excellence, on peut le rencontrer surtout dans le domaine de l’horlogerie. Mieux : de la Haute Horlogerie. Un secteur, un univers de savoirs et d’arts appliqués qui, en dépit d’une crise économique mondiale généralisée, a vu croître - et même considérablement - la demande, surtout grâce à son sérieux et au système de codes et de valeurs auquel se réfèrent les marques qui font partie de la Fondation de la Haute Horlogerie et se reconnaissent dans ses lignes directrices : identité, authenticité, originalité, légitimité, éthique.

La Haute Horlogerie est un système complexe fait tout à la fois de tradition et d’innovation, de science et de technique, de création et de transmission des valeurs et, last but not least, d’éthique et de culture. Une chaîne de valeurs qui, au bout du compte, se concrétise dans le pacte tacite qui s’instaure entre la marque et le client final. Un pacte qui engage spécifiquement l’entreprise à suivre, réparer, restaurer la montre pendant toute sa durée de vie.

Un système d’excellence qui se combine avec la perfection des produits, tout comme le concept de « perfection » se référait dans l’Antiquité à un objet concret. Dans le cinquième livre de la Métaphysique, Aristote distinguait en fait trois significations - ou plutôt nuances - de ce terme : est parfait, et donc excellent, ce qui est complet, ce qui contient toutes les parties nécessaires. Est parfait ce qui est tellement bon que rien d’analogue ne saurait être meilleur. Est parfait ce qui a atteint son but.

Et si - qu’Aristote nous pardonne ! - ce paradigme peut être associé aux produits de la Haute Horlogerie, il faut souligner que la perfection dont parlait notre philosophe ne prenait pas en compte des « perfectionnements », ajouts ou améliorations ultérieurs.

Mais comme nous le savons et comme le disait Empédocle, un autre philosophe de l’Antiquité, rien n’est statique et tout est perfectible. Autrement dit, « si le monde était parfait, il ne pourrait pas s’améliorer et il lui manquerait donc la “vraie perfection”, celle qui dépend du progrès ».

Par conséquent, le paradoxe de la perfection (« la perfection est proche de l’imperfection ») concerne également la technologie moderne appliquée à nos montres bien-aimées que, petit à petit, le progrès rendra toujours plus « imparfaitement parfaites ».