En 1940, le modèle Aéro-Compax d’Universal est le premier chronographe à avoir été développé à la demande de pilotes, en l’occurrence brésiliens. Doté de totalisateurs 30 minutes et 12 heures, il est également muni d’un cadran indépendant à 12 h. Celui-ci permet de mémoriser, par une couronne à 9 h, une heure spécifique grâce à une deuxième aiguille des heures et des minutes. Cependant, ce cadran auxiliaire reste fixe, car il n’est pas connecté au mouvement de la montre.

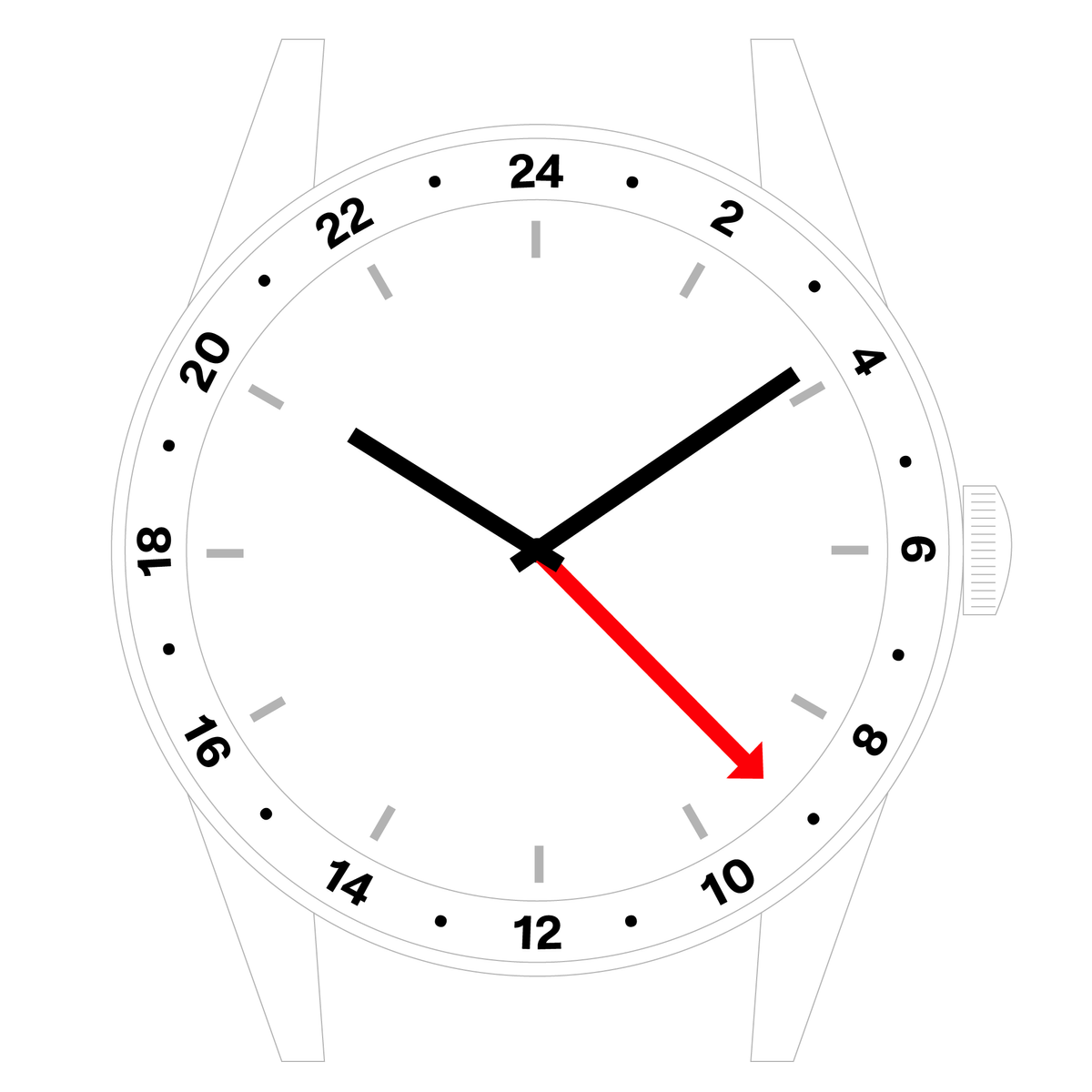

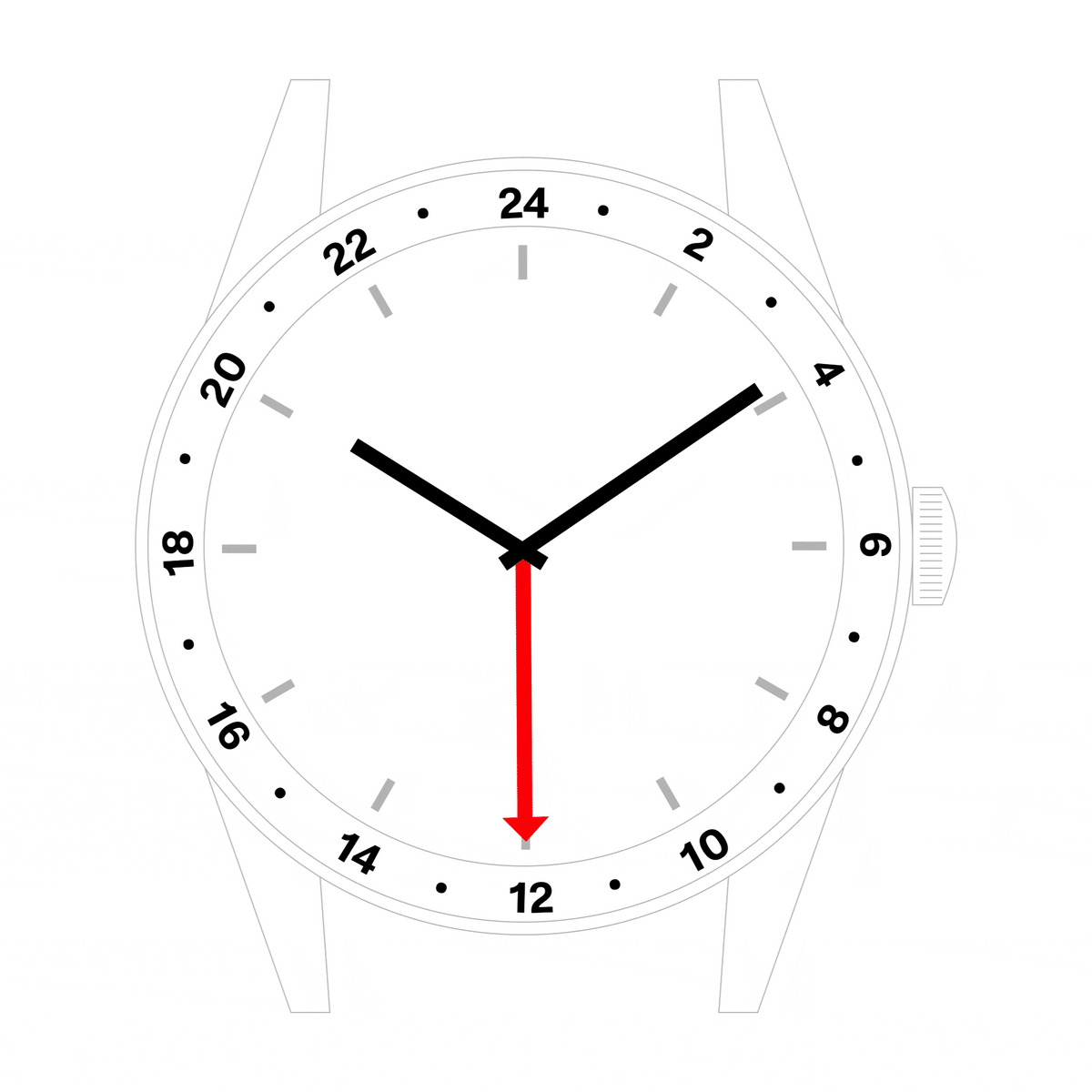

En 1954, Rolex lance la GMT-Master. Cette pièce préfigure l’ensemble des montres GMT qui vont suivre. Développée en partenariat avec la compagnie Pan American World Airways – plus connue sous le nom de Pan Am –, elle dispose d’une deuxième aiguille des heures au centre, en forme de flèche. Indiquant le « home time », elle effectue une rotation complète en 24 heures, dont la graduation apparaît sur la lunette. L’autre aiguille des heures, quant à elle, est manipulable indépendamment grâce à un système de débrayage.

Dès cette date, de nombreuses marques vont proposer des montres à double ou multiples fuseaux horaires : en 1955, Heuer présente la Twin-Time sur le même modèle que la GMT Master, à la différence que la deuxième aiguille des heures tourne sur 12 heures ; en 1969, Omega lance le premier chronographe équipé d’une aiguille GMT, la Flightmaster ; en 1982, Rolex réédite son modèle historique sous le nom de GMT-Master II ; en 1994, Ulysse Nardin est la première à développer deux boutons-poussoirs pour le réglage indépendant de l’aiguille des heures de sa GMT±.

Depuis 1972, le temps GMT a été remplacé par le temps UTC (Temps Universel Coordonné), qui utilise comme base de calcul le temps atomique international. Malgré cela, les horlogers ont continué à employer l’acronyme GMT pour leurs montres à double ou multiples fuseaux horaires.